Kuno×Kunoの手仕事良品

牛ノ戸焼

昭和のはじめ、「民陶」と呼ばれた各地方の窯の製品は周辺農漁村の生活用具としての壺、甕(かめ)類、小物でもせいぜい鰊鉢(にしめばち)、片口、すり鉢などの道具的な器程度の物で、現代のような日用雑器づくりは少なかった。大雑把に使えるような庶民の道具しかつくっていなかったのだ。

しかし、瀬戸物、唐津物、有田物などが交通手段の発達により各地方に入ってくると、値段も安く丈夫で、近代的な匂いがするために取って代わられた。そうして民陶の物はだんだん庶民の暮らしから遠ざかっていったのである。

民藝運動の創始者、柳宗悦の薫陶を受けた、鳥取で耳鼻科医を営む吉田璋也(しょうや)氏は、地元鳥取周辺の民陶であった牛ノ戸焼という窯場を知る。それから牛ノ戸焼に足繁く通って、現代の生活に見合う器類(これを新作品と呼ぶ)をつくるように提案、指示して、それをすべて引き取って販売する「鳥取たくみ工芸店」を昭和7年に立ち上げた。すなわち日本初の民藝店が最初に取り扱ったのが牛ノ戸焼の新作品であった。これは民藝品流通の最初の事業で、新作民藝運動の始まりでもある。 さらに鳥取だけでは販売を拡大できないために1年後の昭和8年、東京銀座に「たくみ」を創設。柳宗悦をはじめとする民藝運動の同士たちが支援し、協力してつくった店でもある。

その後、民藝品の流通も広まり、牛ノ戸焼も有名になってくる。すると牛ノ戸焼のみでは注文に応じかねない状況になっていくのであった。

昔ながらの3色掛け分けの皿。釉薬の重複の混じり、滲み出ているのがおもしろい。最初に黒い釉薬を掛け、次に白い釉薬を掛け、最後に緑釉を掛ける。これは理にかなっていて、釉薬が流れる状態を見越して、その順序に掛けていくのだ。原型は鳥取市郊外の因久山(いんきゅうざん)という窯があり、そこにこの3色掛け分けの皿があった。それを利用して吉田璋也氏が牛ノ戸焼でつくらせ、さらに中井窯へと続いていく |

|---|

牛ノ戸焼の在る河原町には中井という地域があり、今回紹介する坂本章(あきら)君の祖父で、その当時の牛ノ戸焼の窯場を訪ねては仕事を教えてもらい、やがて好きが高じて自分の工房まで構え、見様見真似で焼物づくりを始めた。「鳥取たくみ工芸店」吉田璋也氏は需要に応えるべく製品を増やしたかったので祖父に、中井にきちんとした窯をつくるように進言した。そうして焼物づくりを奨励し、製品化した物は鳥取たくみで販売する道をつくってあげた。

ところが祖父はつくり手としての経験が浅いため、息子の坂本實男(ちかお)さんを陶器の訓練学校へ修行に行かせたりもした。實男さんは純朴で、吉田氏の指導を素直に受けた。吉田氏が「これをつくれ」と頼めば、その物を参考に制作していく。吉田氏は民藝運動家でありながら茶人でもあった。茶道が好きだった。家で盛んに茶の湯の催しを開くために、茶碗を實男さんにつくらせ、希望する価格で買い取ってあげていた。 このように吉田氏と中井窯は牛ノ戸焼以上に切っても切れない関係になっていくのである。牛ノ戸と中井では土味が若干違うものの、牛ノ戸と同じような物をつくることから「牛ノ戸焼脇窯」と名付けられたのであった。

實男さんの代になると、つくった物は全部、鳥取たくみ工芸店で買い上げてくれるため安心して仕事をしていたのである。昭和47年(1972年)吉田氏が亡くなり、跡を継いだ方々も中井窯との関係は今まで通り続いてはきた。しかし、吉田氏と違い、新たな注文品や新作品はとても提案できる状況ではなくなった。そして、安易な取るべき道として、いつの間にか牛ノ戸焼は青い釉薬(緑釉)と黒い釉薬の2つを半分にかき分ける「染め分け皿」が特徴となり、これさえつくっていれば安心して仕事をしていけるということが続く。中井窯もまた同じように青と黒の染め分けの皿をどんどんつくっていった。

吉田璋也氏亡き後に・・・

私はこの仕事に入った36年前(1972年)、吉田氏を訪ねたものの、病で倒れた直後で会えなかった。その時に初めて牛ノ戸焼と中井窯の品物を鳥取たくみ工芸店で見ることができた。湯呑、ぐい呑から皿まで何でも青と黒を真半分に染め分けされていて、私はちょっとうんざりしてしまった記憶がある。何かデザイン化されたものに方向が行ってしまうように思い、また、クリエイティブな物であっても、民藝の力がわき上がってくるような仕事ぶりではないように見えた。これをいわば伝統として続けている窯とすれば、私は関わることもないだろうし、まして「鳥取たくみ工芸店」がバックアップしているのなら、こちらから口出しすることもないとその後、鳥取に入っても、この2つの窯場は訪ねたことがなかった。 鳥取には焼物だけでなく、吉田璋也氏が民藝プロデューサーとして関わった木工、紙、織物などの諸工芸も盛んであった。そうしたつくり手とともに話し合いの場である「鳥取民藝教団」という組織を設けたのだ。つくり手には物の勉強の場として「鳥取民藝美術館」、つくられた物を販売するための「たくみ工芸店」、そしてそれを実際に使ってみせる「たくみ割烹店」も創設。「見る、使う、食べる」の三位一体論を吉田さんが推進したことで鳥取の民藝運動は躍進していった。

実際に鳥取は日本随一の民藝運動推進地としても名高かった。だが、偉大な指導者が亡き後には衰退していくものである。組織運営が財団法人になっているために理事会が経営者であるのだが、理事会のメンバーは吉田氏に薫陶を受けた方が多く、その受け方の相違によって立場が違うと、それぞれの方向も定まらなかったようだ。同時に時代の推移で、経済的な影響もあって、経営もまた滞っていくことになるのである。

吉田氏が亡くなられて20年経過し、そのような複雑な状況も聞こえてきた。 昭和62年、日本民藝協会の全国大会が鳥取でおこなわれた時、私は初めて柳宗理会長から理事として指名されて出席。それまで民藝協会という組織には縁がまったく無かったが、理事を引き受けた以上は民藝運動を推進するという立場のため参加したのだった。 その際に、専務理事に就任したばかりの東京造形大名誉教授、染色作家の四本貴資(よつもとたかし)さんがおられた。昨年亡くなるまで私と長くお付き合いしていただく縁となるのであった。余談だが、この私ども手仕事フォーラム結成の青図を書き、ご支援いただいた最大の恩人でもある。柳会長、四本専務理事の下で私は民藝協会運動のかたちをつくる、実行していく一人として関わるようになっていくのである。

四本さんは鳥取市郊外の青谷町で和紙生産事業の企業的工場と縁があり、和紙の新たなる展開として現代に活かせる和紙の機械的生産へ取り組んでもいた。その工場のオーナーもまた吉田璋也氏を終生の師と仰ぎ、私財を投じて平成7年に財団法人の理事に就任した。その縁から四本さんが私に鳥取のたくみ工芸店の存続のため、再建の任を依頼してきたのであった。

最初の民藝店を再建

初めは躊躇していたのだが、柳宗理会長からも「君が行った方がいいんじゃないか?」という話も受けた。柳さんはもともと吉田氏と懇意にしていた。柳宗悦を信奉した吉田氏は宗悦のご長男で、跡継ぎである宗理会長には多大な深い気持ちを持っておられた。吉田氏がご存命の時には宗理さんが鳥取に行くと歓待してくれたのだ。柳宗理さんが世界的にも有名なデザイナーであると知ったものだから、宗理がやりたいことを新作運動として展開したらどうかと鳥取に招いたりもされた。牛ノ戸焼と中井窯にも滞在させて自由に宗理さんの好きな仕事をさせてあげたことがあった。

柳宗理さんが制作させた有名な物の中に青と黒の染め分けの、縁の釉薬を抜いた皿がある。これは今や中井窯の定番製品となったが、そんな皿をつくったということが宗理さんの頭にあるものだから、鳥取というとすぐに牛ノ戸焼、中井窯という名前が出てくるくらいだった。 四本さんからの依頼と柳宗理さんに推されたこと、そして「もやい工藝」の新しい道をつくりたいという想い、さらに民藝協会の運動家として理事として任命された以上は、運動を推進、何か新しいことをせねばと考えていた。民藝店発祥の地である、最も古い老舗の民藝店を新しい民藝店「もやい工藝」店主の私が再建するということは、念願みたいなものだったから承諾したのだった。平成7年(1995年)7月31日のことである。

この時、私は山陰・出雲の方へ出かける用事があった。その帰りに四本さんと二人で鳥取を訪ね「鳥取たくみ工芸」の新しい経営陣と会うことができた。その人たちがまったく再建の術を何も知らない財界系の人たち。しかし、鳥取の地域文化を残していこうという熱心な気持ちをもち、そもそも民藝運動に惹かれて入って来た人が多いものだから、その場で今後のことを指示した。すると、「月一度でも来て下さいと。全部、あなたの言う通りにします」と彼らに言われ、9月早々から私は鳥取に通い始めるようになったのだ。 「鳥取たくみ工芸店」のみならず、「たくみ割烹店」の内容も危なくなってきていた。責任ある現場の経営者が居ないからだ。什器として使っている物もかつてのように民藝の美しい物ではなく、民藝風ならと益子の型づくりの焼物を使い始めていた。評判も悪化の一途であると聞いていた。

また鳥取民藝美術館も当時は展示が非常に悪いという訪れた方からの評判もよく耳にしていた。これも解決しないといけない。この3つ全部を総合プロデューサーとして私が改善しないといけなくなったのだ。それで私はますます関わりたくなった。そして民藝として生きる道において、自分自身にとっても絶好の機会だったからなのだ。

たくみ割烹店の食器を一新

まずたくみ割烹店で使っている、食器類を見せてもらうべく、店へ昼ご飯を食べに行った。この店はしゃぶしゃぶの発祥の店としても知られる。ところが店で出される食器類は益子焼の貧相な物だった。手始めに割烹の食器類を一新しなくてはいけないと思った。

午後の休憩時間、厨房の責任者、料理長を呼び、使っている雑器類を全部、大広間に出してもらった。使って良い物は60種類のうち、わずか5種類くらい。あとは全部駄目、割ってしまえと冗談まじりに話した。しかし、今すぐに食器を替える力が無いというのなら、これからつくりだすからまかせなさいとも。

その時、中井窯に食器をつくらせようと考えた。周辺にたくさん居たつくり手たちがたくみの状況から離れてしまい、唯一頼りにできて残っているのは中井窯だけ。ところが中井窯は自分で売る力を持っていなかったため、中井窯の面倒もみることになる。 つまり私には4つの課題が課せられることに。また私は窯元形成を画一することも私自身の願いでもあった。

そこで、その日のうちに厨房で不可欠な焼き物だけを出してもらうことにした。しゃぶしゃぶ用の尺皿、ご飯茶碗、汁茶碗、漬け物鉢、ゴマだれを入れる鉢など絶対必要な物を30数種類出させた。では、これらの器のうち、どれがいちばん使いにくいかと聞いた。そうすると、もう少し大きい方が良いとか、もう少し平たい方が良いなどの意見が出た。それを全部メモして、見本を全部預かって、中井窯へ向かったのである。

中井窯へ

中井窯の坂本實男さんに持参した見本を見せていたら、息子が出て来た。当時、28、29歳だった坂本章君。見るからに自信が無くて、不安で、これからどうやって生きていこうというオロオロした、将来への希望を感じさせない青年だった。

この時、實男さんは私には好感を持っていないように見えた。なぜかというと、今の経営陣になる前の経営陣の、中井窯との取引の未来に失望を抱かせる方向を伝えたことがあったからと、後で聞く。それまでの中井窯は吉田璋也の命で鳥取たくみ工芸店にできた物を全部納めてきた。自らが制作した物を直売りすることなど考えたこともない。私はまずこれからお願いする物は責任をもって昔同様にたくみ工芸店がすべて引き受けるという約束をした。

とにかくあなた方のつくっている物をまず見せてくれと頼んだ。見せられた物はたくみ工芸店で眼にした通り、すべてが染め分け皿ばかり。「染め分け皿はとりあえず全部中止したい」と言うと、「それでも良い。責任さえとってくれるんだったら、あなたの言う通りにつくっていきたい」と實男さんは納得された。

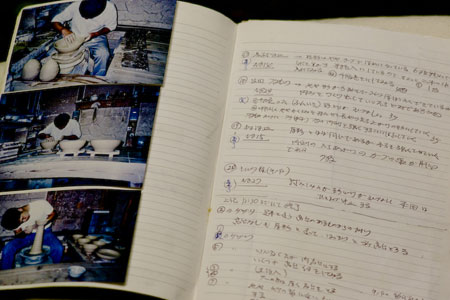

電動ロクロで成形中の坂本實男さん(写真/久野恵一)

坂本實男さんの息子、章君(写真/久野恵一)

章君を指導中の私(写真/久野恵一) |

|---|

坂本章君を技術指導

中井窯のある河原町は鳥取市内を抜け、砂丘に連なる千代川(せんだいがわ)が近い。ここは鮎が名産で、その鮎づくしのお昼ご飯をご馳走になったものながら、気が引けながらも、父子にやおらロクロの前に座ってもらった。その時、工房がものすごく清潔なことに驚いた。チリ一つ落ちていないのだ。父子とも几帳面なのはわかる。だが、仕事場というのは、仕事中は雑然としていていい。割ったらきれいに掃けば済む。仕事している最中もこんな状態というのは、むしろ仕事ができない証拠だよと話した。しかもロクロは私の嫌いな電動ロクロだったが、ともかく湯飲みを一つつくるように言った。

實男さんはわりと訓練度が高いから、さっと引いた。しかし、かたちのポイントになる縁の反り方や、高台の取り方は自己流である。俗に言う民藝風なのだ。こういう物をつくっていても仕方がない。

一方、章君の仕事は下手だった。仕事は自分で覚えたと言う。親父は手取り足取り教えてくれないから、親父のやっているのを横で見ていて覚えたと。だから親父の仕事が優れているならば良い物ができるが、曖昧な仕事を見ながらでは良い物ができるわけがない。

では、二人にそれぞれの持ち味を持たせることから始めた方が良いなと考えた。いったん作業を中断した後、實男さんは大鉢ができるというので、大鉢をつくってくれと。過去につくった物の見本を持ってきた。章君はご飯茶碗を鳥取たくみ工芸店の注文でずっとつくっていたと言うので、そのご飯茶碗をつくってみないかと。

私はロクロ台の前、二人の仕事を見られる位置にノートを手に座った。章君は基礎が全然できていなかった。つくっている時に肩が張っているし、とにかくぎこちないのだ。そこで、もう少し肩の力を抜けとか、姿勢をもう少し立てろとか、目の位置をもう少し低くしろとか伝えた。私自身はロクロの技術をもっているわけではない。しかし、日本各地を歩いているので、つくり手の姿勢からどういうものができてくるかわかるし、土の味を見れば、どの程度の粘度かはだいたいわかる。この程度ならできるだろうと即座にわかるから、章君にとにかくご飯茶碗をつくってみなさいと指示。

そうして繰り返し、繰り返しつくっていくと、だんだん慣れてきた。そのうちに章君は1点の曇りもなく私の目を見つめる。不思議なもので下手でも上手くなり、良いかたちができてきたのだ。それを褒めると、とても嬉しそうな顔をする。良くないかたちは一つずつ具体的に注釈していくと、数10個つくっていくうちに、ようやくの物ができてきたのだ。

最後の10個くらい、30個目くらいになってきて周囲が暗くなってきた頃、感心する物ができてきた。「良い物ができた」と私は感じ、彼自身もすごいと思ったのだろう。「良いご飯茶碗だな?」と言うと「はい」と章君。「今までいろいろな物をつくってきたけれど、こんなに自分で良いと思うことはなかった。こんな物をつくれるとは自分でも驚いた」と。その上手にできた物の後に印を付けてから、成形した物を全部焼くように行った。 翌日は湯飲みをつくれ、次は何々をつくれと、實男さんにも指示した。私が3日間そうして通うと、實男さんは私が帰った後、1週間ほど寝こんだそうだ。「こんなにひどい目に遭ったことは初めてだ」と。しかし、章君は非常に嬉しかったらしい。

それから次は素焼きの段階へ。その際、釉薬をどうするか思案。まず青と黒の染め分けは一切無し。他にどんな釉薬があるかと聞くと、藁灰の釉薬があると言う。緑釉だけ、または黒釉だけでも良いと考え、このご飯茶碗には青い釉薬だけ掛けろとか、黒を掛けろ、白を掛けろとか全部細かく指示してから私は帰った。

後日、素焼きができたと電話が来た。章君はこれから釉薬を掛けたいけれど、これでいいでしょうか?と尋ねてきた。番号をふって、焼いた時にわかるようにしなさいと伝え、一ヶ月後、再び窯に出向いた。

くだんの良いご飯茶碗は一目でわかった。同じように釉薬を掛けていても出来が違う。中井窯は基本的に灯油窯で焼くので、仕上がりの調子は良くない。しかし、ぱっと見た時に良い物はすぐにわかり、褒めつつ「これは終生大事にしろ。これを持って君は生きていくべきだ」と話した。章君は「今までこんなに良い気持ちになったことは無い」と喜んでいた。

製品の値段を決める

次は焼き物を製品化しないといけないので、8寸皿、さらに次は何々寸皿をつくるという流れになる。そのかたちはどうするかと。新しい窯、新作民藝運動の窯だから、最初から何も決まったかたちの無い。だからどんなかたちを参考にしても良いのである。よく「沖縄の物をこの窯でつくらせるのはナンセンス」だとか言う人たちがいるけれど、そんなことは無い。みんなどこかの窯の真似をしている。全国各地そうなのだ。ただし、そこの土や環境によってかたちも変わるから同じような物にはならないのだが。

こうして中井窯には2ヶ月に1度の割合で足を運んだ。訪ねるたびにつくる物を変えて、全部で100種類ほど制作してもらった。他の窯で似た物もあるし、この窯にしか無い物も。ある時は美術館、民藝館のカタログ写真を切り取って、ある時は骨董雑誌を見て参考にもした。日本民藝館にも類品が無いような物もたくさんある。それらの中から良いかたちの物を選び、さらにアイデアを出した。あるいは自分の所有するコレクションを見本として持参したり、器の細部や縁を変えてみたり、それぞれのかたちをとにかく細かく指示したのだった。

そして、1年が経過したら、ようやくまともな物ができてきた。鳥取たくみ工芸店でも売ろうと、販売価格もきちんと決めた。實男さんはずいぶん困惑していた。「昔、吉田先生は飴玉をくれるように、すぐその場でお金をくれたけれども、久野さんという人は値段まで決める。この皿は1000円欲しいのに、800円じゃないと駄目だとか、これが2000円欲しい茶碗なのに、1000円にしろとか、経済的なことにも関わってくるのでやりきれない」と。「吉田璋也先生と全然違う」と家族に話したそうだ。 しかし、私の役割は鳥取たくみ工芸店再建が第一だったので、過去の仕入れ、卸し関係だと工芸店の存立が危うくなるのが火を見るよりも明らかだった。きちんとした利益率を上げないといけない。これは私が「もやい工藝」を経営してきた経験にもとづき、きちんとした方向をつくらないといけない。まして全面的に中井窯の物を引き取ることになっている。年間500万円分つくれば、500万円引き取るわけだ。それが鳥取たくみ工芸店と中井窯のつながりだった。だが、私は鳥取たくみ工芸店から再建のための費用をいただき、財団法人・鳥取民藝美術館の販売部署の鳥取たくみ工芸を再建するという使命感で鳥取に来ているから、その立場で窯元とは接するし、販売が潤沢にできるよう鳥取たくみ工芸店に中井窯の製品をどんどんと仕入れできるようにしないといけなかったのだ。

翌年の平成8年(1996年)には、世間にも出回っても遜色のない製品の種類が増えてきた。焼きの調子も良くなっていった。中井窯では年に一度だけ登り窯でも焼く。登り窯では、窯の場所によって火の強さや温度が異なるため、背の低い物、高い物、あるいは釉薬を変えたものを違えて置いて焼かないといけない。それに合わせてさまざまな物も考えてあげた。また空間を活かすことを考えると、大きな物もつくる必要がある。といっても小鹿田焼のように格別に大きな物をつくれる窯でもなく技術も無い。これまでつくってきた花瓶、抹茶碗など利益率が高いものの、時代的に売れなくなってきていた物はあまりつくらせなかった。だから實男さんはより不満が募ったようだ。

しかし、そんな高い物を引き取っても鳥取たくみ工芸店が在庫過多になって倒産してしまう。だからあえてそういった物は少なく抑えて、壺だったら睡蓮鉢にするとか、火鉢にするよう指示。この火鉢も新たにつくるわけだから、たとえば濱田庄司さんの火鉢を見本にしてアレンジするというように、實男さんと章さんに対してアドバイスしていった。また年一度の登り窯だけではとうてい食べていけないから灯油窯でもどんどん製品をつくらないといけない。私は2ヶ月に1度、窯に顔を出してはとにかく訓練を続けていった。

量をつくっていくと、仕事が上手になっていく。章君の目も非常に活き活きとしてきた。方向が定まり、しっかりとした顔つきになった。不安感はまったく無くなったと思う。だが、實男さんは若干、苦しんでいる様子がうかがえた。

(語り手/久野恵一、聞き手/久野康宏、写真/久野恵一、久野康宏)

章君の仕事を見ながらどこを改善すべきかメモをとっていった

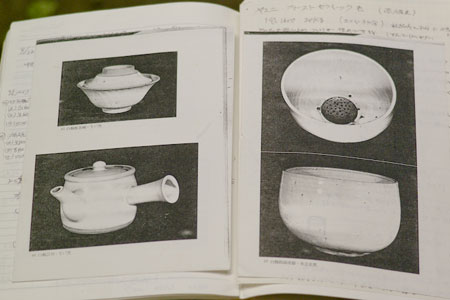

雑誌などの資料を切り抜き、かたちの見本にした

中井窯が私か関わって初めての登り窯でつくった焼き物

反平鉢(そりひらばち)。以下すべて登り窯での初窯の物

これは俗に言う「五郎八茶碗」。島根県松江には「ボテボテ茶碗」という茶碗があるが、同じようなかたちをこちらでは「五郎八」という名で牛ノ戸焼でつくった。それを私は少し大ぶりにして内側を黒く、外側に緑釉を掛けてもらった。この高台のように緋色(ひいろ)がかるのが登り窯の特徴なのだ

これも「五郎八茶碗」。内側に酸化が入ってピンク色になっている。藁灰の釉薬が非常にきれい

湯呑。良いかたちをつくる上で湯呑やご飯茶碗は格好の練習になる。ゆえに私は成形訓練の際、まずこれらから手がけさせるのだ