Kuno×Kunoの手仕事良品

|

|---|

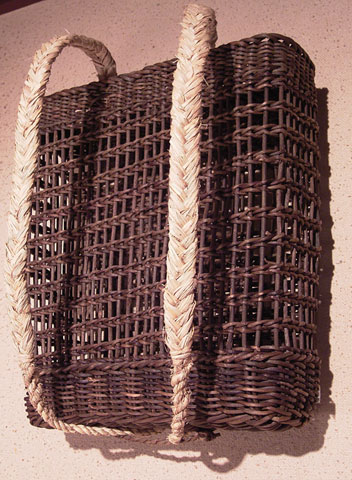

熊本県、五木の里でつくられていた「つづらテゴ」。2001年、倉敷の某民藝店が所持していたもの。以前、私がこれを所望していたことを店主は知っていて、廃業の際に譲ってくれた |

太くがっちりとした蔓を材料にして密に編んでいる素晴らしい仕事ぶりに惹かれて、ぜひこの篭を手に入れたいと思った。ところが当時すでにつくり手はいなくなっていて諦めていたのだった。 そんな時、昭和の戦前の時代に発行された、鹿児島の風俗・民俗についての文献に掲載された一枚の写真に目を留めた。つづらで編まれた篭を背負っているおばあさんたちが、山に入っていくところをとらえたものだった。 鹿児島でもこのような篭を山奥でつくっているのだなあと思い、写真のキャプションに書かれていた鶴田町を訪ねてみたのだ。しかし、鶴田町近辺を歩き回り、現地の人に尋ねても、そんな篭は知らないと言う。さらに地図を探りつつ調査を進めると、同じ山に隣接する宮之城(みやのじょう)町との間に「柊野(くきの)」という飛び地が存在していて(町村合併により、現在の地名は「薩摩市」。このあたりの地域を北薩地方と呼ぶ)、そこに暮らす人に聞くと「このへんの営林署の人が下げているやつだろう?」と。篭をつくっている場所をつきとめたのだった。さらに籠のつくり手を尋ねると、この山の上にいる東条市之進(とうじょういちのしん)という人だと。当時ですでに80歳そこそこの人がただ一人でつくっていると聞いた。

市之進さんの住む場所はこれ以上奥がないというくらいの山奥。山を越えれば肥後の国、つまり鹿児島と熊本県の県境で、訪ねてみると、そんな山奥で篭がつくられていることにまず感動した。 営林署に頼まれて市之進さんがつくる篭は、木挽きノコやナタなどの道具や弁当を入れて背負い、山に入るための篭だから「山行き篭」。現地では「つづらかがい」と呼ばれていた。それは蔓を材料にしていることと、背負うことを「かがう」とも言ったことからつけられた呼び名なのだと思う。この蔓は東北の「アケビ蔓」とまったく同じ生育のしかたをして、山林地帯に這うように伸びていく。太陽に当たる部分は真っ黒になるけれども、日陰の部分にわりと素性の良いものが採れる。ところが、近年は杉など針葉樹林を植林した上に、下刈り(木のまわりの雑草木を刈り取る作業)をしなくなったから、山林が荒れて、だんだん蔓が採れなくなってきた。本来、蔓は照葉樹林帯、いわゆる雑木の間に自生していたものだったのだ。

こういう籠類、網み組みの編組品は身近な素材を利用し、竹が非常に多く採れる所では竹材を、竹が採れないところでは、それに変わるものを用いてきた。東北地方では竹があまり採れなくなるから、樹皮を用いたり、アケビ蔓を用いたりする。また、北陸の白山(はくさん)では、細い竹が採れなくなるので、マタタビ蔓を使う。北薩地方はもちろん竹も採れるから、竹で籠をつくるというやりかたもあるし、このようにつづらの蔓で編んだ籠もあるというわけだ。

東条市之進さんが北薩地方スタイルで甦らせた「つづらテゴ」を下屋敷くみこさんに再現してもらった |

|---|

つづらを採取する時期は9月過ぎから。採ったままにしておくとカビが生えるから乾燥させ、陰干しして吊るしておく。そして、編む時には、前々日ぐらいに一回水に浸してやわらかくして、それをすこし乾燥させておく。そうして、このかたちを見てもわかるように、型枠にはめて編むのである。

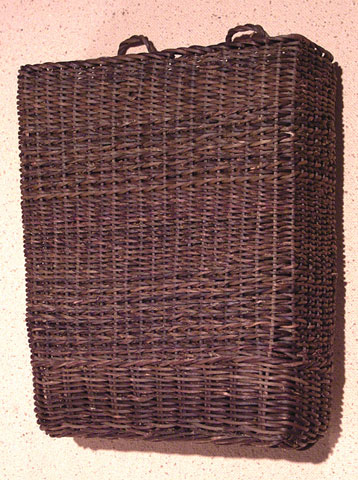

「つづらかがい」は木こりなど山林に入り、木を伐採する人が使うのだが、肩幅からはみ出ず、背丈に合わせた縦長のかたちをしている。それは、北薩地方の山が照葉樹林帯ゆえに森が密集していて、道無き道を分け入って行かなければいけないため、肩幅から出た籠の寸法だと邪魔で歩けないからだ。九州の籠の造形は照葉樹林帯であることから生まれているのだ。東北は逆に広葉樹林帯なので、森の中を分け入らなくても歩けるために、自然と背負い籠が肩からはみ出るものとなる。「つづらかがい」は編み目が空いているのも特徴だ。これは弁当を入れるために、通風性を考えてのことなのだとか。このように、非常に素直な、用に徹したかたちに感動して、私は市之進さんに、熊本五木の里でつくられていた、あの「つづらテゴ」の復活を頼むことにした。それまで彼が手がけていた、営林署仕様の編み目が空いた篭「つづらかがい」の製法を踏襲しつつ、密に編んでもらうようお願いしたのだった。

木の型枠に蔓を巻いて、篭のかたちをつくっていく |

|---|

この篭は型枠にはめてつくるから、まず木の型(箱)をつくることから仕事がはじまる。篭の下の方が編み目がより密なのは、下の方ほど力が加わるから。上にいくにしたがって空かしてある。そうして少しづつ、ぐるぐると巻き上げ、時々、蔓を濡らしながら作業していく。1個を編み上げるのに12日間くらいかかるというから非常にゆっくりしたスピードでつくられている。 市之進さんとはその後、10年近くつき合ったが、亡くなられた。

しかし、すぐ近所に住む姪っ子の東条のりさん(当時は60歳代)に市之進さんは篭づくりの技術を伝えていた。のりさんはその技術を一生懸命つないで、立派なつくり手になったのだ。非常にていねいな仕事をするし、穏やかな方で魅力的なおばあさんだった。のりさんとも10数年つき合った。だが、「つづらかがい」や「つづらテゴ」は店に置いても売れるような物ではない。壁に掛けてインテリアにするくらいしか用途がなくて、一年に何10個も頼むようなものでもなく、のりさんもそんなに数をつくれないものだから、たまに顔を出しに行くみたいな感じだった。車で山奥に入ると、のりさんが歓迎してくれて、その土地でつくられたお餅や、ちまき、山菜を食べさせてくれたりと、1時間半くらい、そこで話をして籠を1個か2個もらってくるというのがとても楽しかった。

のりさんは1998年か1999年に、病気で亡くなられたが、彼女も自分の娘さんである、下屋敷(しもやしき)くみこさんに技術を伝えていた。のりさんの家から2キロくらいの、町に近い山里に嫁に行き、住んでいた。下屋敷さんは「おばあちゃんができなかった分を、これから私がやりますから」ということで、今は下屋敷さんが「つづらかがい」や「つづらテゴ」をつくっている。

下屋敷さんが暮らす北薩地方の山里 |

|---|

こうして篭づくりの技術は継承されていくのだけれど、とりわけ市之進さんは名人だった。だから、市之進さんに再現してもらった「つづらテゴ」は非常に大事にして保管していた。数年前に地方の民藝美術館で「現代手仕事優品展」という催しを開いた際、この籠を貸し出した。展示が終わった後、私も悪いのだけれど、倉庫に放置しておいたら、木食い虫に食われてしまった。担当者からは一言も詫びやなぐさめの言葉もなく、ビニール袋に入れて返送されてきた。僕はショックで、怒りもしなくて何も言えなかった。腹がたつのを通りこして、呆れてがっかりしてしまったのだ。市之進さんの籠への強い想いがあったから、これをこのまま消してしまうと、この仕事は無くなってしまうと考え、袋ごと籠を抱えて、2005年の暮れに下屋敷さんに模作をお願いしようと訪ねたのだった。

袋の中の篭を見るなり口から漏れ出た、下屋敷さんの「うわあ、これはひどい」という声をご主人も聞きつけて外に出てきた。私はおそるおそるビニール袋から出したのだが、そのとたんに、粉々に崩れ落ちた。芯を虫が食べ尽くしていたために、かたちだけが残っていたけれども、皮一枚でもっていたようなものゆえ、持ったとたんに崩れてしまったのだ。私があまりにもしょげている様子を見て同情してくれたのだろう。「自分のおじいさんがつくったものをこんなに久野は愛し、大事にしてくれて、しかも目の前で粉になったときに泣くばかりの顔を見たら、なんとか頑張ってこれを再現しなくてはいけないね」と嬉しい言葉を投げかけてくれたのだ。

そして2006年の3月、市之進さんの仕事を再現した篭が2個送られてきた。1個つくるのに1ヶ月要したそうだ。届いたときは本当に嬉しくて、すぐに電話して、もしできることならば、もう一組くらいつくっておいてくれないかと頼んだら、つい2〜3日前に届いた。技術が向上し、1個を半月ほどでつくれるようになったようだ。

下屋敷夫婦 |

|---|

「つづらかがい」や「つづらテゴ」を現代の暮らしに応用できるかはわからない。しかし、下屋敷さんが元気なうちに、次の継承者を一人でも二人でも見つけて、技術を永遠に継続できるよう計っていくことは、私たちにとって大きな仕事だ。手仕事フォーラムは、現代に対応できるよう従来の手仕事品をアレンジしていこうと常々言っているけれど、中には不可能なものもあるし、そのつくり手が一人か二人の世界ということもある。そんな世界の中で、過去の優れた伝統の品だけをつくっていても私は良いと思う。1年に数個なら私たちの間でもなんとか販路を開く力はあるから、それで十分だと思うのだ。

(語り手・写真/久野恵一、聞き手/久野康宏)