Kuno×Kunoの手仕事良品

1971年8月、夏休の一ヶ月間、宮本常一先生の生活文化研究会に属し、民俗の勉強をしていた学生の私はゼミの仲間とともに能登半島で民俗調査をおこなった。毎晩のように議論を熱く交わしたため疲れていたが、せっかく能登まで足を伸ばしたのだからと、調査を終えても東京に戻らず、日本海側を列車で旅したのだった。

かねてから興味があり、ぜひ訪ねてみたいと思っていたのは、庄内地方独特の農具をはじめ数多くの民俗的な物を収集している山形県鶴岡市の致道(ちどう)博物館、そして湯殿山(ゆどのさん)の山中にある、茅葺き屋根が変わったかたちをしている集落、田麦俣だった。鶴岡に一泊して、致道博物館を見学した後、ボンネットバスで田麦俣へ。山葡萄蔓(やまぶどうつる)の皮で編んだ、現地では「ドウフ」と呼ぶ背負い篭(かご)などを目にできた。

|

|---|

背負う篭よりも高さが低いこの篭は「腰はけご」。腰に付けるタイプだ。これに手を付けたものが手提げ篭となる。底面の長さは尺2寸(36センチ) |

本当は田麦俣で一日過ごしたかったが、お金もないし、思案していたら、村の人がバスで湯殿山(ゆどのさん)越して寒河江(さがえ)に行けると言う。そこも以前から訪ねてみたいと思っていた街なので向かうことに。しかし、途中の山道は「六十里越え」と呼ばれるほど距離がある。バスの運行時間を調べると、とっくに寒河江行きのバスは終わっていた。ところが当時はヒッチハイクが当たり前の時代だったから、山道を歩いていると、山林伐採の運搬車が何台も走り抜けていたので、手を挙げるとだいたい止まってくれたのだ。ヒッチハイクでまずは湯殿山へ行き、山腹の神社を観ていたら夜になってしまったので、宿坊に安く泊めてもらった。

翌日、寒河江を目指そうと六十里越えの街道を歩くと、周囲はブナの素晴らしい原生林だった。そこをトコトコと15〜20分も歩いていたら思惑通りトラックが到来し、乗せてもらうと寒河江まで運んでくれるという。車で六十里を越えたら、車は月山との分岐道へ降りる道に入って行った。そのあたりの地域を月山沢という。そこで何気なく外を見ていたら、モンペを着たおばあちゃんが山葡萄蔓の皮で編んだ大きな背負い篭にきのこを入れて歩いていた。あわてておばあちゃんに篭の入手先を尋ねると、月山沢の奥、大井沢でつくる人が何人もいて、とくに中村という所には上手なつくり手がいると言う。ただし、その場所へ行くには何時間もかかるそうなのだが、運転手は暇がないというので、そこで降ろしてもらった。 歩き始めて4〜5台目の車が止まってくれ、大井沢の集落まで乗せて行ってもらうことにしたが、行けども、行けども家がない。沢沿いの道無き道と、川沿いの未舗装の道をぐるぐる走り回り、さらに支流の沢を越したりと、20数分走った所でようやく茅葺き屋根が見えてきて感動した。こんな山奥にも人が住んでいるんだなあと。

しかし、あいにくその家には声を掛けても誰もいなかった。さて、困ったと途方に暮れていたら、後ろから車が1台現われたので、それに乗せてもらった。運転手は集落の奥に暮らす人で、この先には集落が4つあるが、まず中村に行けば役場があるから行きなさいと言う。中村の役場で山葡萄の篭について尋ねると、このあたりでは昔はみんなつくっていたと。現在はあまりつくっていないけれど、つくれる者はたくさんいると言うではないか。その中には都会の土産店に自分のつくる篭を出していた志田平八郎(しだへいはちろう)というおじいさんがいた。志田さんを訪ね、実際に篭を見せてもらったら、すでに手提げの篭もつくっていた。しかし、その手提げが不格好だったのだ。かたちが直線的で洗練されていないし、手(持つ部分)も剛性が緩い。こんなものをよくつくっているなと正直思った。ただ、私は当時、手提げには全然興味が無くて、そんなことはどうでもよかった。つくっている人に会いたいという一心だったのだ。

志田さんにお昼をごちそうになりながら、1時間ほど話をしたら、まだこの奥にも篭をつくっている人が何人もいて、しかもその人たちで組合を結成しているのだと言う。この地方では山葡萄の皮のことを「ブドッカワ」というが、ブドッカワの手提げ篭をつくる組合ができていて、組合員であるつくり手は10人くらい。彼らは東京や山形に品物を出しているのだとか。その当時、各地方の辺境地域でも農協の活動が浸透してきて、生産者が集まれば、やたら組合を結成することが進められていたのだ。その組合長がさらに奥の集落、中上(なかがみ)にいるというので目指した。歩くこと30分、組合長は不在だったが、息子さんの嫁がいて篭をつくる人の名前を全部教えてくれた。また、そこからさらに奥にある見附(みつけ)という集落にはつくり手がたくさんいるというので、私は再び車に便乗させてもらい、見附集落の奥まで行き、そこからぶらぶらと集落へと逆に降りて行った。到着したのは夕方の4時くらい。日が暮れていく中、一軒、一軒家を訪ねてもほとんどが留守だった。そして4軒目に訪ねたのが、佐藤栄吉(えいきち)さんの家。まさにそこで山葡萄の篭をつくっていたのだ。

左は使用前の手提げ篭。右が私の母が30年使っている手提げ篭。 もっともポピュラーなサイズで底面の長さは尺(30cm)。 手の巻芯を下方まで回してより丈夫な仕様に。 そんな面倒な仕事は佐藤栄吉さんしかできなかった。 年月を経ると、手の脂で渋みを増していく様子がわかるだろうか |

|---|

このサイズで1個編むのにだいたい1日半くらい要する。 表面にカビが付着することもあるが、素材自体が蔓の皮なので、 一拭きでカビは取れる。鎌倉「もやい工藝」では 修理も受け付けているから、長らく愛用することが可能である |

当時はつくり手の技術について詳しくはわからなかったけれど、栄吉さんの仕事は非常にていねいで、上手だということは眺めていてわかった。編み目が密な上、ひとつひとつが整っていてきれいだし、縁(ふち)(現地では「へり」と呼ぶ)が「矢筈(やはず)縁」(竹の縁づくりの基本的な巻き方のひとつを応用したもの)で丈夫につくっていた。他の人がつくる一般的な篭は編み目が空いてスカスカだし、縁づくりも締めが弱いように見えた。

本来、この地方のカゴは「はけご」と総称されていて、肩に背負う篭を「しょいはけご」、腰に下げる篭を「腰はけご」と呼び、編み目も緻密でないし、縁づくりもただ縦組みに伸ばした皮を折り返しただけの簡易なものだった。おそらく提案したのは、山形の民藝関係の人だと想像するのだが、その「腰はけご」のかたちを利用し、持ち手を付けて、手提げの篭にして東京の民藝店で売ったらどうかと勧められ、手提げ篭もつくるようになったそうだ。そのような篭にする場合には、縁も従来の折り返しのものだとすぐ抜けてしまうからと矢筈縁にして手をつけたのだろう。

栄吉さんは幼少時からものづくりが好きな器用者として知られ、横須賀へ出稼ぎしていた頃は軍艦内部の木材を組む仕事にも携わっていた。自家用の農具づくりもいちばん上手という評判で、集落の品評会があった時には、いつも栄吉さんは一位になっていたそうだ。

そんな話を聞いているうちに、夜になってしまい、一晩泊めてもらった上、せっかく来たからと餅をついてくれた。お腹が空いていた私は絶品の納豆餅や雑煮餅をたらふく頂いた。よく食う若造だなあと喜ばれてすっかり仲良くなったのだった。食べているばかりでなく、私は民具について勉強もしていたので、昔の生業関係(その地域の人がどのように生計を立てているか?)についてや手作業の工程などを聞き取り、その中でも矢筈縁について掘り下げて質問すると、これはこの辺では「笊縁(ざるぶち)」と呼んでいると栄吉さんは答えた。つまり竹笊(たけざる)の縁を真似てつくったものだった。竹笊で矢筈の縁をつくるには太い真竹ではなく、笹竹系の細く粘りのある竹でないと編めない。ということは鶴岡周辺の竹細工は、ほとんど笹竹系でつくられていて、その笹竹系の竹細工を参考にして、手提げづくりは、山葡萄の蔓の皮で縁を締めてしっかりとつくったのだなということがわかったのだ。そうして私は調査を終えて帰路についたのだった。

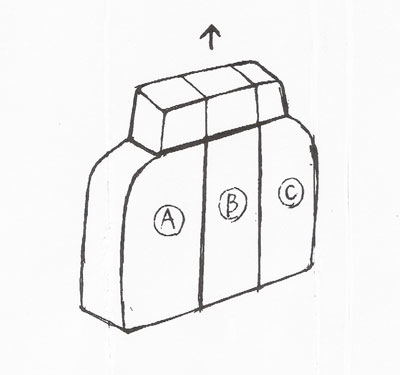

篭にカーブを出すための木枠。 まずBを取り外して、手提篭の中でAとCを抜く |

|---|

これは私が自分用に肩から下げられるよう、 特別に栄吉さんに製作依頼した篭。 若い頃、これを書類バッグがわりにして出かけた。 民藝関係の人たちに「民藝青年」とからかわれた。 底面の長さは尺2寸(36cm) |

これだけいい材料を使うとどうしても端材(はざい)が出る。 たとえばタバコケースや、砥石入れ、状差しなど、 その端材で編んだ篭も私がアイデアを出している |

翌年の1972年に私が民藝の仕事に入った時に、栄吉さんの篭こそ民藝品だと思い浮かび、どうしてもあの篭を手に入れたいと願った。しかし、大井沢を訪ねるには大変な思いをしないといけない。当時、私はまだ車を所有していなかったので、自動車の免許を取ったら、すぐに栄吉さんのもとへ駆けつけようと思っていた。

ところが、自動車の免許を得ていない1973年の春に、再び鶴岡への調査で同じコースをとり、今回は田麦俣の民宿に泊まって、前回と同じように翌日ヒッチハイクとバスで大井沢の佐藤さんを訪ねたのだ。そして、初めて佐藤さんの篭を民藝品の物として見た。物の良し悪しをとらえた眼で見ると、最初に目にした時と同様、全体の直線的なかたちが気になった。加えて、縁は矢筈縁で頑丈だったが、手がお粗末だった。持ったらユルユルになってしまう。もっとしっかりつくったらどうかという話をしたら、その日のうちにつくり直してくれた。その仕様で2個ほどつくったらいい物ができた。しかし、どうにもかたちが気に入らない。その頃から私は造形的なものに惹かれていたと思うので、どうしたらいいかなと悩んだ。

その半年後に車の免許を取ったので、翌年の春、初めて車での九州行きを敢行し、宮崎県にも行った。知人から新作工藝運動として、この頃、宮崎市が取り組んでいる篭づくりがあると教えてもらい、宮崎市生目(いくめ)地区を訪ねたのだった。そこでは減反によって、空いた田んぼがあり、そこに杞柳(きりゅう)(コウリヤナギ)を植えて生育させた材料を、型枠を用いて編んで柳細工をつくっていた。この細工物も直線的に立ち上がるかたちだったが、篭本体のかたちで木枠をつくり、型枠とし、柳を縦横の交差させて編んでいく工法に着目した。木枠の中で木を合わせてバンドで留める方法を見て、「あっ、これか!」とアイデアがひらめいたのだ。 そのやりかたを記憶に留めたまま、その年の秋に大井沢へ向かう。そして佐藤栄吉さんに篭の立ち上げ部分にもっとカーブをつけてほしいと言うと、それは不格好だ、そんなかたちの悪いものを俺にやらせようとするのか、俺はつくらないと一点張り。「第一、どうやってつくるんだ? カーブさせるのに、どこで型枠をはずすんだ? お前、そんなこともわからないで俺に注文するのか」と畳み掛けられた。

そこで私は宮崎の製法を思い起こし、「いや、おやじさん、中で枠を組ませればいいんだよ」と言葉を返す。うまい具合に栄吉さんの息子さんは大工さんだった。息子さんは「じゃあ俺が木枠をつくってやるよ」と。それで、現在のカーブをもたせた、かたちができたのだった。さらに、こういう篭は縁が弱いから、びっしりと皮を巻くようにしてもらった。また手の方もユルユルだったので、太くしっかりしたものに直してもらった。そうして、自分用や母親のためなどに、納得のいくかたちと製法でつくってもらったのだった。

当時は直線的な篭が一般に出回っていたが、しばらくすると僕がオーダーした曲線を帯びたデザインの篭が目立つようになり、そっちの方が良いと言われるようになってきた。

そのうち、大井沢の集落に住む二人のおばちゃんたちが栄吉さんのところへ技術を教えてくれと弟子入りした。たけよさんとしずよさん。この二人が型作りの極意を学んだわけだ。彼女たちも含めて篭が頻繁につくられるようになり、カーブを描いたかたちの方が売れるものだから、いつの間にか大井沢の篭はこのかたちがスタンダードになったのだった。 10年ぐらい前からは、急速に山葡萄の手提げの人気が出て日本国中にいっそうと広まり、大井沢では篭づくりの人たちが増え、さらにたくさんつくるようになった。ところが、佐藤栄吉さんはブームが始まる数年前に亡くなり、その後は妻のとめのさんがずっとつくってきた。しかし、とめのさんも5年前に高齢のため仕事ができなくなった。 今は、とめのさんから技術を受け継ぎ、型ももらった、ある人を紹介してもらい、私は今そこに力を注いでいるので、もうしばらくするとまたいっぱいできるようになるはずだ。

山葡萄の篭のつくり手はすごい勢いで増えて、このごろは似たような物ができ、山形のみならず、青森や岩手、秋田、福島などそこらじゅうでつくるようになってきた。悪貨が良貨を駆逐するじゃないけれど、悪いものもずいぶん出回ってきた。挙げ句の果てに中国にまで見本を持って行き、つくらせている業者も。そうした安くて良くない物が足を引っ張って、逆に売れなくなってくる気配すらもあるのが心配だ。

この篭の素材は30年くらいかけて育った、太くて幹のような、なおかつまっすぐと直線立ちした山葡萄蔓を用いる。直線立ちした蔓が育つ環境は沢沿いのブナの原生林で陽の当たらない場所。そんな所にすっとまっすぐ垂れ下がっている。その垂れ下がる蔓をある程度の高さまで木に昇りながら、なるべく上の方から柄を長くした鎌に引っ掛けて取る。蔓は取ったその場ですぐに剥がないといけない。剥ぐのに適した時期は6月半ばから7月半ばの一ヶ月。梅雨時には蔓の中に水気が上がって行き、皮を増やすため、皮が剥きやすくなるのだ。その一番内側の幹の芯にくっ付いた皮がこの篭の素材となる。

一本の太い蔓の皮を3〜4方向に分けて少しづつ下へおろして剥いでいき、それをひも状に束ねてから輪状に巻く。こうして、一本取っては奥へ奥へと進むのだが、この頃は乱掘している上、つくる人も増えているから、大井沢の近くはすぐに素材として使える蔓は無くなってしまうため、山のなるべく奥へと行かないといけないようだ。ちなみに私は二度ほどだが、この蔓採取にも同行した。

そうやって取った皮を集めて、家に持って来て干しておく。そして編む時の前日の夜に、編む分だけの量を沢の冷たい水に漬け込んでおいてやわらかく戻す。それからいったん乾かしてから、型にはめこんで編んでいくのだ。編んでいく時に蔓は素性状、丸くなる。そのため、編む時にはへご(ひご)どりしないといけない。へごどりするためにはハサミで均一にへごの幅を何ミリだとか調整しながら編んでいく必要があるのだが、どうしても蔓は乾いていくと丸くなる性質があるから、編んだところからスカスカに空いていっちゃう。そうするとみっともないので、霧吹きを吹き付けて濡らし、ペンチでぐいぐいと引っぱりながら丸まらないよう十分に強く引きながら編んでいくのだ。この技術は良い材料を用いないとできないし、いいものをつくりたという執念がないとこういう仕事は不可能だ。良い仕事というのは作り手の器用さと、その自信がないといけない。自信があるから良い材料を吟味するし、その材料を活かしながら編んでいける。佐藤栄吉さんはそういう「いいものをつくりたい」という気持ちを持っていた。彼には職人根性ではなくて、作家根性的なものがあったように思うのだ。私が佐藤栄吉さんの仕事ぶりから教えてもらったことは、つくり手にはうまい人、下手な人がいて、上手い人ほど材料をよく見ているし、つくりに対してもていねいだし、材料も粗末にしない人なのだということである。 佐藤栄吉さんとは20数年間おつきあいして、訪ねるたびに子供のように歓迎してくれてほとんど家に泊まらせてもらっていた。亡くなった後はご家族との方々との付き合いが続いており、今も1年に2回くらいは顔を出すのだが、いまだに納豆餅と雑煮餅をつくって迎えてくれるのだ。学生の時の食べっぷりが強く印象に残っているからなのだろう。

(語り手/久野恵一、聞き手/久野康宏)