Kuno×Kunoの手仕事良品

戦前の日本の手仕事を網羅した、柳宗悦の著書「手仕事の日本」。この本が発刊してから60年経ち、その後の日本の手仕事の現状を日本民藝協会として探ってみようという話があったのは1990年のことだった。当時、柳宗理 協会会長(日本民藝館 館長)、四本貴資(よつもとたかし)専務理事のもと調査チーム「工藝調査委員会」を結成し、月1回の会合を開きつつ、それぞれが役割分担をしながら全国を回り、青森から沖縄まで46都府県を調査することになったのだ。

メンバーの一人である私は、民藝店オーナーである以上、このような機会を設けるまでもなく、これまでも当たり前のように仕事として各地の手仕事を探っていたが、その中にはわざわざ行くまでもない、探るまでもないと軽視していた地域や物もあった。それを改めて見直そうということで、まずは樺細工で有名な秋田県の角館(かくのだて)町を調査することにした。樺細工の良いつくり手は知られ尽くされている。それでも、樺細工の現状を見てみようと角館の武家屋敷通りにある「樺細工伝承館」を目指したのだった。

|

|---|

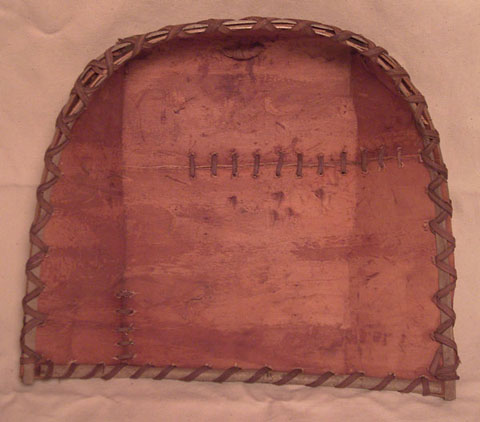

実用的なイタヤの箕。 「へご」を従来よりも太くしてもらった。 色の濃い部分が桜の皮。 昔の箕を倣い、模様となって浮き出るよう入れこんである |

その通りをぶらぶらと歩いていた時、武家屋敷の庭先に設けられた「樹の下よしなり」という、いかにも観光客向けの土産屋の前で足を止めた。立ち寄ってみると、店内には樺細工の他にイタヤ細工のさまざまな土産物が置いてあった。イタヤ細工とはイタヤカエデの若木の幹を帯状に裂いてつくる角館の伝統工芸のひとつ。とくに、この地方では農作業用の箕(み)がよく知られていた。イタヤカエデの幹の身は静かな白みがかった色をしている。仕事そのものは立派なのだが、全体が統一された白みのようで、見た感じの力がない。そのため私はついつい見過ごしていた。

おそらくイタヤの箕だけでは商売にならなかったから、イタヤで編んだいろいろなカゴをつくらざるを得なかったのだろう。とりわけ私が嫌みを覚えたのは、イタヤに炭を着色し、濃いネズミ色や、漆のような色にして編んだカゴだ。そんな地方民芸の土産品然とした雑多な物がつくられ、「樹の下よしなり」には展示してあった。しかし、それらの雑多な物にまぎれて箕が飾られているのが目に留まり、そのかたちになんとなく惹かれるものがあったのだ。こんな店でも農具が売っているのかと興味を抱き、中へ入っていった。

店内では、佐藤定雄(さだお)さんと、智香(ちか)さんという中年の夫婦が製作の実演をして販売していた。彼らが目前でつくるのは嫌らしい土産物然としたものばかりだったが、よくよく見てみると、なかなか上手な仕事ぶりだった。民藝協会の話が来なければ、仕入れるつもりがないから通り過ぎていただろうが、仕事を見ないといけないという義務があったため、しばらく彼らの作業を注視していた。夫婦に声を掛けてみると、私を土産物ばかり扱う民芸店の店主と勘違いしたのか、「何か買ってくれ」と勧めてきた。「何も買うものはない。壁に掛かっている箕を見せてくれ」と言うと、「いやこれは土産物ではないですよ?」と怪訝な様子。

「いやいや、私は実用の物を探している。それは実用に使えるのか?」と問うと、「もちろん使えます。注文がたまにあるからつくっているんです」と答えた。

箕の細部を見ると、イタヤの幹の部分で編み組みしている「へご」の一部に幹の皮の部分が付いて、そこだけ茶褐色になっていた。これは選べる物と私は思った。皮が入っただけで全然印象が違うのである。皮目を入れることで、その物自身が生き返ったように見えるのだ。

「販売する物は白みのきれいな幹の部分を集めて用います。これはいちばん見た目の悪い外の皮を入れただけの実用品で、飾ったりするには不向きな不良品です。本来、外の部分はほとんど焚き物にして焼いてしまうのですが、材料が無くなってもったいない時は外の部分も使うこともあります」と言う。

さらにこまめに見ていくと、編み方がしっかりしているし、上手だった。それは、縁の巻き方を見れば人目でわかるのだ。また、縁に巻く竹が吟味された非常に良い材料を使っている。これはつくり手自身が耐久性を考えて、使うということを念頭に置いてつくっているのだなと感じた。他のつくり手が観光用につくっているのに対して、なかなか良い仕事ではないかと。

「じゃあ、外の皮の部分をできるだけ多く入れてつくってくれる?」と頼むと、「いやそれは困ります」と。「いや、僕は困らないから、ひとつ実用的な箕をつくってください」と頼んだ。箕づくりの作業はどこなのかと聞くと、ここは借りている場所だし、作業をするには狭いから、自分が住んでいる、ここから少し離れた雲然(くもしかり)の自宅でつくっているという。「角館町雲然」とは、なんとも心に響く地名だなと思い惹かれたが、この日は時間が無かったので、住所と電話番号を聞いて、改めて佐藤夫妻の家を訪問することにしたのだった。

左が「オボケ」。右が細長い農作物を入れる筒カゴ。 屑入れとしても活用できる。私が改良してこのようなかたちにした |

|---|

沢グルミの皮を編んだ手提げカゴ。 持ち手のところだけ、しなやかな強度を持たせるために 山葡萄の蔓の皮で巻いてある |

佐藤さんの家を訪ねたのは11月過ぎ。武家屋敷通りの観光シーズンは4月から10月ぐらいまでで、それ以外の時期は閑散とするため、店を閉めて、次のシーズンに向けて観光客相手の物を自宅でつくっているのだとか。佐藤さん宅は立派な家で大きな納屋があり、そこに工房を設けていた。定雄さんは編むというよりも、採って来た材料を素材に仕立てる係で、実際に編むのはほとんど智香さんの方だった。この智香さんは恰幅が良くて元気いっぱい。昔は秋田美人だったのだろうという可愛い人で良くしゃべるし、頭の良い人だ。家には昔の古伊万里などの焼き物が飾ってあるのだが、それらは彼女が気にいって買ったものだという。

智香さんは自分が美しいと感ずる物にも興味を抱くし、なかなか良いつくり手の資質があると私は思った。一方の定雄さんは朴訥として黙って仕事をするタイプ。この二人の組み合わせが絶妙なバランスなのだ。昔つくったものを見せてもらいに納屋に行くと、イタヤの素材でつくった農具がたくさん収納されていた。中でも目を惹いたのが「オボケ(オボキ)」という麻の緒を入れるカゴだ。かつて東北地方では木綿が採れないため、一般庶民の多くは麻の布をまとっていた。その布を織るのに採ってきた麻を糸にするための「緒」を入れるのに「オボケ」は使われたのだ。

それ以外にも芋など採れた細長い物を入れるカゴや、平笊(ざる)という名の多目的な物入れカゴ、運搬用の深めのカゴもあった。緯度からいって、ここは孟宗竹や真竹が自生しない。農具などのカゴや笊は他の地域から買わないといけない。そのため、竹のかわりに身近な素材としてのイタヤカエデでこうした実用的なカゴをつくっていたのだ。なにしろ材料は角館周辺の山に行くといくらでもあるという。 昔つくっていた農具をひとつひとつ見せてもらった私は、このような生活用具を注文するのでつくって欲しい。ただし、つくる際には皮目のものを入れてくれと頼んだ。まずは茶褐色の皮を入れた、実用的な箕を、さらに平笊やオボケなどもつくってもらい、民藝調査の成果として報告したのだ。

伝統的な箕のひとつひとつの「へご」の幅は細いのだが、そうすると白みのイタヤの材質がよけい白茶けて目に映る。私は従来の3割増の太さで編むよう佐藤さんに指定。また箕は穀物を振り分けるための道具のゆえ、穀物が寄る部分には、昔から桜の皮を入れていた。その桜の皮の入れ込みかたによっては模様にもなる。日本民藝館に展示されている昔の箕を見ると、やはり様式美があって、箕の造形的な美しさの中に編み込みの中の模様が入り込んでいる。その模様を再現してもらおうと頼んだのだった。

佐藤さんは翌年早速、この注文でつくってもらった箕を日本民藝館展に出品したのだった。そして翌年、2回目の出品で「日本民藝協会賞」を受賞する。これは日本民藝館展の中で第2位にあたるもの。製作する上においてつくり手に対して指導、助言して協力し出来上がった物の成果に対して与えられる賞だった。翌年の1月、雪の中、友人の故・蟻川紘直(ホームスパン製作者)、及川隆二(光原社オーナー)と訪れ、賞状を手渡した。佐藤夫妻は喜んで、その賞状をすぐに工房に飾っていた。

山グルミの一枚皮でつくった箕。 これと同じ物が日本民藝館の蔵品にもなっている。 また、かつて柳宗理はこの素材だけで表情があると感激し、 日本民芸館の館長室の壁に飾っていた |

|---|

桜の皮でつくった箕 |

沢グルミの皮で編んだ花器 |

昔から地域にあるかたちではなく、 カゴづくりの本を参考にしてつくったと思われる沢グルミのカゴ。 素材のもつ強靭な質感が現代生活にカツを入れてくれるような容器である。 使っても良し、眺めても良し |

その後間もなく、武家屋敷の青柳(あおやぎ)家の中に設けられた販売所に工房を移したという連絡が佐藤夫妻からあった。彼らが青柳家に移った、ちょうどその頃からバブルがはじけて、海外旅行から日本国内への旅ブームが始まった。青柳家は武家屋敷通りの中でも観光目的に開放された大きな屋敷だったので、多くのお客さんが入ってくるものの、彼らのつくるイタヤ細工はあまり売れず、それだけでは生計をたてていけない。そこで、腰を悪くして山に行けない定雄さんのかわりに、智香さんが雇った職人と一緒に山に入り、イタヤの材のみでなく、豊富にある山葡萄の蔓や沢クルミ、山クルミ、桜、ケヤキの皮なども採るようになった。その頃からだったと記憶しているが、都会でもカゴを編む、カルチャー教室が流行りだしていて、その先生たちがカゴの材料を欲しがっていたのだった。智香さんは材料を採るのはお手の物だったから、注文されると採って来ては先生たちにわけていたのだ。私は「そういう行為は本質を見失ってしまう。あなた方が汗をかいて採ってきたものを自分で編み、今の時代に合うような物を作り上げていって欲しい」と佐藤夫妻に願ったこともあった。 しかし、したたかな智香さんは逆に贈呈された、先生たちが著したカゴづくりの本を読み、イタヤのみならず、山葡萄あるいはクルミの皮を用いたカゴも編むようになった。樹皮の仕事というのは、生のものを柔らかくし、伸ばすことで変形しないようにするので、かなりの体力が要る。木は繊維に沿って曲がろうとする性質があるからだ。しかし、都会で教えているカゴづくりのノウハウを会得した彼女は器用な上、力が強いから、それまで経験の無い山葡萄の蔓でカゴを編んだり、クルミの皮で手提げカゴや花カゴなど多種多様なものをつくるようになれたのだ。中には顔をそむけたくなるようなものもあるが、素材の持つ質感を素朴に活かしたカゴは造形的におもしろい。たとえば沢グルミを用いたカゴはプリミティブで原始的なものを感じる。 智香さんは思考がポジティブな方なので、普通だったらイタヤ細工のつくり手で終わるところが、都会からの入り知恵を利用して、まるで昔からここでつくっていたかのような、伝統があるかのような良い仕事に持っていってしまう、たいへんな才覚のある人だと思うし、非常におもしろいケースだと思う。 樹皮という材料を思う存分に利用してつくっていくという、自然の流れをうまく利用して個性を消してしまう仕事。材料に救われているものもあるけれど、こういうものをつくってしまおうという凄さが、この人のおもしろさである。年齢もまだ60代であることだし、これからが大いに期待できるのだ。

それに、智香さんには本庄あずささんという体力に恵まれた、純朴な姪がいる。彼女は高校を卒業して智香さんに憧れてこの道に入り、ひたむきに取り組んで6年になり、この頃では良い仕事ができるようになってきた。細かく、緻密な編み組みを丹念におこなうことに対して喜びを感じていると本人は言う。そういう意味でも、この地域では手仕事がずっと残っていくといえよう。 私がここで言いたいのは、素材を活かし、使うということを前提として現代的なものをつくっても、決して伝統は崩れないということだ。東北地方の力強く重厚な伝統に従い、樹皮を上手に用いて現代的な良品に転化する。ひとつ間違えれば嫌みな物になる可能性もある。それは紙一重だが、嫌みな物にならない方向性さえ僕らがきちんと伝え、デザインを提供して、素直な編み方を続けて製作していけば、こういう仕事はやりようによっては残るのである。伝統の技に基づいて、自然の恩恵を十分に浴び、現代的な物にアレンジしたひとつの成功例であろう。しかし、成功するか否かはつくり手の人柄や方向性、性格に左右されるということも忘れてはならない。やはり良い物はつくり手の人格や情感にずいぶんと影響されているのだと思う。誰でもつくれば良いというものでもないのである。

尚、当ホームページの「新人コーナー」(つくり手新人紹介)に本庄あずささんが登場するし、手仕事フォーラム会報「SILTA9号」内の記事「つくり手の手」においても彼女を取り上げるので、ぜひこちらも一読いただきたい。

(語り手/久野恵一、写真・聞き手/久野康宏)